|

| 667 |

|

2020-04-30 |

|

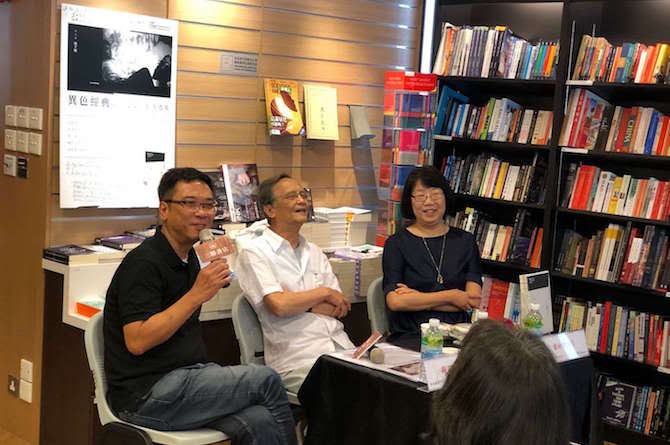

| жҲ‘еҖ‘зҡ„ж–ң槓дәәз”ҹвҖ”вҖ”жҮ·еҝөеҪұи©•дәәжҷҜзҝ”еӨ§е“Ҙ |

| жҲ‘жңүжҷӮжңғжҠҠжҷҜзҝ”еӨ§е“Ҙ當жҲҗжҲ‘зҡ„дёҖеҖӢи§’иүІзҜ„жң¬пјҢжҲ‘еҖ‘йғҪжІ’еӯёйҒҺе°ҲжҘӯйӣ»еҪұж•ҷиӮІпјҢдёҖеҲҮйғҪеҫһж„ҹиҰәеҮәзҷјпјӣдҪҶжҳҜд»–е°Қеҫ…ж–Үеӯ—謹ж…ҺиҺҠйҮҚпјӣжҲ‘еҚ»дәӮеҜ«дёҖйҖҡгҖӮжҲ‘еҖ‘йғҪе”ёйҒҺе·Ҙ科пјҢйғҪжІ’йқ е·Ҙ科еҗғйЈҜпјӣжҲ‘еҖ‘йғҪзӮәдәҶиіәйҢўеҺ»еҒҡзҝ»иӯҜпјҢдҪҶжҳҜд»–зҝ»иӯҜдҪңе“ҒеӨӘеӨҡеӨӘиұҗеҜҢпјҢжҲ‘еҚ»дёҖзӣҙеҫҲдёҚе°Ҳеҝғпјӣд»–дёҚеңЁзҝ»иӯҜдёӯз”ЁжөҒиЎҢиӘһпјҢжҲ‘еҚ»еҫҲе–ңжӯЎж•…еј„зҺ„иҷӣгҖӮжҷҜзҝ”еӨ§е“ҘзІҫеҪ©зҡ„ж–ң槓дәәз”ҹпјҢиҰӢиӯүдәҶдёҖж•ҙеҖӢеҫһеҸ°зҒЈеҫһжҲ°еҫҢпјҢи§ЈеҡҙпјҢеҲ°з¶Іи·ҜпјҸе№іж¬Ҡдё–д»Јзҡ„йӣ»еҪұпјҸж–ҮеӯёпјҸ еҪұи©•пјҸжӣёеҜ«ж–ҮеҢ–пјҢдёҖеҖӢеҫһз„ЎеҲ°жңүпјҢеҫһж‘ёзҙўеҲ°жҲҗеҪўзҡ„йҒҺзЁӢгҖӮд»–зҡ„з”ҹе‘Ҫжӯ·зЁӢпјҢзңҹжӯЈе•ҹзҷјдәҶжҲ‘гҖӮ |

|

|

|

|

| 650 |

|

2019-07-29 |

|

| и®ҠиҲҮдёҚи®Ҡзҡ„з¶ӯж–Ҝеә·жҸҗ |

| д№ҹиЁұз¶ӯж–Ҝеә·жҸҗзҡ„дҪңе“Ғж•ҙй«”йўЁиІҢпјҢжӯЈеҰӮеҫ·еӢ’иҢІжүҖеҪўе®№пјҡи§Јй«”зөҗжҷ¶вҖ”вҖ”йҖҷжҳҜд»–иЁӯжғізҡ„еӣӣзЁ®зөҗжҷ¶дёӯжңҖеҫҢдёҖзЁ®вҖ”вҖ”дёҚйӣЈзҗҶи§ЈзӮәдҪ•еҫ·еӢ’иҢІжңғжүҫеҲ°иҲҠиІҙж–°еҜҢйҖҷеҖӢдё»йЎҢи„ҲзөЎпјӣиҲҮжӯӨеҗҢжҷӮпјҢд»–йӮ„жҸҗеҮәеӢ•жҗ–йҖҷеҖӢзөҗжҷ¶зҡ„пјҲ第еӣӣй …е…ғзҙ пјүпјҢжӯЈжҳҜе§Қе§ҚдҫҶйҒІзҡ„жҹҗзЁ®жқұиҘҝгҖӮжҲ‘еҖ‘еҸҜд»ҘзҗҶи§ЈжҲҗпјҡз¶ӯж–Ҝеә·жҸҗзҡ„и—қиЎ“пјҢеӯҳеңЁдёҖзЁ®гҖҢйҢҜжҷӮгҖҚзҡ„е…§еңЁж ёеҝғпјҢд№ҹиЁұеӣ зӮәжҷӮй–“зҡ„зҷјеұ•пјҲжӯ·еҸІпјүпјҢдҪҝеҫ—дәәзү©ж„ҸиӯҳеҲ°иҮӘе·ұиҷ•еңЁдёҖзЁ®йҢҜзҡ„жғ…еўғжҲ–йҡҺзҙҡд№ӢдёӯпјҲе»Јзҫ©зҡ„ең°й»һпјүпјҢдёҰдё”дәәзү©еҸҠе…¶иЎҢеӢ•жүҖиіҙд»Ҙдҫқйҷ„зҡ„д»ӢиіӘеүҮжҳҜи—қиЎ“вҖ”вҖ”йҖҷеҖӢи—қиЎ“д№ҹеҸҜд»Ҙе»Јзҫ©дҫҶзңӢеҫ…пјҢеҢ…жӢ¬жјҒж°‘еҖ‘зҡ„и¬Җз”ҹжҠҖи—қгҖӮ |

|

|

|

|

| 645 |

|

2019-05-11 |

|

| жҳҜжһқиЈ•е’ҢиҲҮеҸ°зҒЈзҡ„и·қйӣў |

| жҳҜжһқиЈ•е’Ңзҡ„зҘ–зҲ¶жҜҚ當е№ҙеӣ зӮәеҗҢ姓иҖҢз„Ўжі•еңЁж—Ҙжң¬зөҗе©ҡпјҢе…©дәәдҫҝи·‘дҫҶ當жҷӮйӮ„жҳҜж—Ҙжң¬ж®–ж°‘ең°зҡ„еҸ°зҒЈпјҢд№ӢеҫҢеңЁй«ҳйӣ„зөҗе©ҡз”ҹеӯҗпјҢжүҖд»Ҙе°Һжј”еҸҜд»ҘиӘӘжҳҜгҖҢзҒЈз”ҹд№ӢеӯҗгҖҚпјӣд»–зҡ„зҲ¶иҰӘеңЁдәҢжҲ°жңҹй–“жӣҫеңЁгҖҢеҒҪгҖҚж»ҝжҙІеңӢзҡ„ж—Ҙжң¬й—ңжқұи»ҚжңҚеҪ№гҖӮжңүйҒҺйҖҷжЁЈзҡ„йҒ жқұжӯ·еҸІи®ҠеӢ•зҡ„еӮ·з—•з¶“жӯ·пјҢзҲ¶иҰӘ經常и«Үиө·зҡ„еҚ»жҳҜд№ӢеүҚеңЁй«ҳйӣ„з”ҹжҙ»жҷӮзҡ„зЁ®зЁ®еӣһжҶ¶пјҢеҸӘдёҚйҒҺпјҢжҳҜжһқиЈ•е’ҢжңӘжӣҫдҫҶйҒҺеҸ°зҒЈпјҢе°ҚзҲ¶иҰӘжүҖжҸҸиҝ°зҡ„жғ…жҷҜзёҪжҳҜйҡ”дәҶдёҖеұӨжЁЎзіҠзҡ„жғіеғҸпјҢзӣҙеҲ°д»–зңӢдәҶдҫҜеӯқиіўе°Һжј”зҡ„гҖҠз«Ҙе№ҙеҫҖдәӢгҖӢпјҢй–Ӣе ҙ第дёҖеҖӢйҸЎй ӯе°ұжҳҜйііеұұпјҢйӣ»еҪұдёӯзҡ„иЁұеӨҡеҪұеғҸз«ӢеҲ»и®“д»–е°ҮзҲ¶иҰӘйҒҺеҫҖжүҖиЁҖеҸҠзҡ„иЁұеӨҡз”ҹжҙ»з¶“й©—еҸҠзҙ°зҜҖиҒҜ繫иө·дҫҶгҖӮ |

|

|

|

|

| 645 |

|

2019-05-11 |

|

| ж–°з”ҹпјҺе®үи—Өж«» |

| жҶ‘и—үгҖҠе°ҸеҒ·е®¶ж—ҸгҖӢеҶҚеәҰж©«жҺғеҗ„еӨ§ж—Ҙжң¬йӣ»еҪұзҚҺй …пјҢе®үи—Өж«»еӨҡж¬ЎеңЁеҫ—зҚҺж„ҹиЁҖдёӯеҗ‘е°Һжј”иҮҙи¬қгҖӮжӢҚж”қжңҹй–“жӯЈеңЁжҺўзҙўиә«й«”е’Ңжғ…з·’дёҠжҲҗзӮәеӘҪеӘҪгҖҒйқўе°ҚжҜҚжҖ§зҡ„зӢҖж…ӢпјҢжҲІдёӯзҡ„дҝЎд»ЈеүҮжҳҜд»Ҙе®Ң全沒當йҒҺеӘҪеӘҪзҡ„зӢҖж…ӢдҫҶйқўе°ҚжҜҚжҖ§пјҢе°Һжј”ж“·еҸ–дәҶйғЁеҲҶзңҹеҜҰзҡ„е…ғзҙ ж”ҫеңЁйӣ»еҪұд№ӢдёӯгҖӮ經йҒҺйҖҷж¬Ўзҡ„жӢҚж”қ經驗пјҢд№ҹи®“еҘ№ж•ўж–јеё¶и‘—дёҚж»ҝдёҖжӯІзҡ„е°Ҹеӯ©йҒ иөҙеӨ§йҳӘпјҢиҝҺжҺҘжҷЁй–“еҠҮй•·йҒ”10еҖӢжңҲжӢҚж”қжңҹзҡ„жҢ‘жҲ°гҖӮ |

|

|

|

|

|

|

| 641 |

|

2019-03-08 |

|

| йӣ»еҪұдҪңзӮәдёҖзЁ®иЎҢеӢ•пјҢй—ңж–јеҺҹдёҖз”·йӣ»еҪұдёӯзҡ„иә«й«”гҖҒеҸҚиә«жҖ§гҖҒиЎЁжј”гҖҒиҷӣж§Ӣ |

| жңүеҲҘж–јеӨҡж•ёеҸ°зҒЈи§Җзңҫзҝ’ж…Јзҡ„гҖҢзҙҖйҢ„зүҮгҖҚвҖ”вҖ”жүҖи¬Ӯз§үжҢҒдёӯз«ӢгҖҒе®ўи§ҖжҲ–еҰӮгҖҢзүҶеЈҒдёҠзҡ„и’ји …гҖҚиҲ¬зҡ„и§ҖеҜҹиҰ–и§’пјҢж—Ҙжң¬е°Һжј”еҺҹдёҖз”·зҡ„зҙҖйҢ„зүҮз„Ўз–‘жҳҜзү№ж®Ҡзҡ„пјҢд»–зҡ„ж”қеҪұж©ҹжҳҜжҡҙеҠӣзҡ„гҖҒз”ҹзҢӣзҡ„гҖҒд»Ӣе…Ҙзҡ„пјҢиҘІж“ҠдёҖиҲ¬ең°пјҢд»Ҙд»–иҮӘзЁұзҡ„гҖҢиЎҢеӢ•зҙҖйҢ„зүҮгҖҚпјҲaction documentaryпјүгҖҢжҸӘгҖҚеҮәзңҹеҜҰиЎЁйқўд№ӢдёӢд»–жүҖзӣёдҝЎжӣҙгҖҢзңҹеҜҰгҖҚзҡ„дёҖйқўпјҢз„Ўи«–йЎҢжқҗжҲ–жүӢжі•зҡҶй©ҡдё–й§ӯдҝ—пјҢж„ҹжҹ“дёҰеҲәжҝҖи§ҖзңҫгҖӮд»–д№ҹдёҚз•Ҹж–је°ҮжӢҚж”қиҖ…иҲҮжӢҚж”қе°ҚиұЎд№Ӣй–“пјҢйӮЈдәӣйҒҠиө°ж–јеҖ«зҗҶзҙ…з·ҡйӮҠз·ЈгҖҒжҠҖиЎ“дёҠиӮҜе®ҡиғҪйҡұи—Ҹзҡ„е…ұи¬ҖжҲ–е°ҚжҠ—жӢҚдёӢдҫҶпјҢеқҰйңІзөҰи§ҖзңҫиҮӘиЎҢеҲӨж–·гҖӮ |

|

|

|

|

| 634 |

|

2018-11-01 |

|

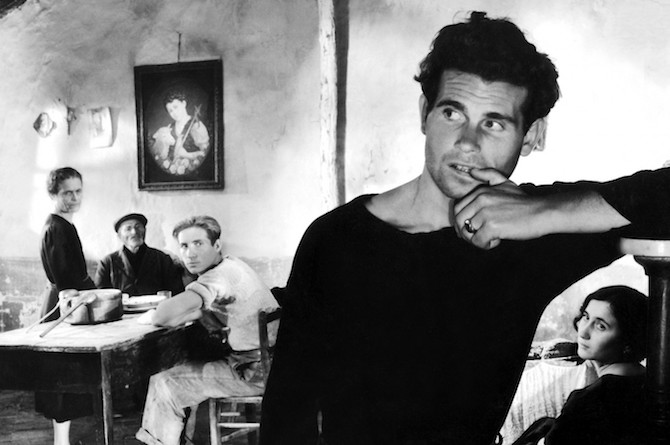

| еңЁи·ҜдёҠзҡ„дәәпјҡиЁҳжҲ‘жүҖзҹҘйҒ“зҡ„йӮұеүӣеҒҘ |

| жңҖеҲқд»ҘзӮәйӮұеүӣеҒҘжҳҜйҰҷжёҜдәәпјҢеӣ зӮәд»–еҸғиҲҮеҫҲеӨҡйҰҷжёҜйӣ»еҪұзҡ„иЈҪдҪңгҖӮеҫҢдҫҶ當жҲ‘жҳҺзҷҪд»–зҡ„йҒҺеҺ»пјҢзҹҘйҒ“д»–жҳҜеҸ°зҒЈдәәзҡ„жҷӮеҖҷпјҢжҲ‘еҸҲж„ҹеҲ°з°Ўе–®пјҢиӘӘд»–жҳҜеҸ°зҒЈдәәпјҢеҘҪеғҸйӮ„ж¬ дёҖй»һй»һпјҢеӣ зӮәд»–е–ңжӯЎжёёиө°ж–јдёҚеҗҢзҡ„ең°еҹҹпјҢжҺўзҙўж–ҮеҢ–гҖӮзңӢд»–зҡ„дёҖз”ҹпјҢе…¶еҜҰд»–жӣҙеғҸдёҖеҖӢгҖҢеңЁи·ҜдёҠгҖҚзҡ„дәәпјҢеӮ‘е…ӢпјҺеҮұйӯҜдәһе…ӢпјҲJack Kerouacпјүзҡ„經典е°ҸиӘӘгҖҠеңЁи·ҜдёҠгҖӢпјҲOn the RoadпјүжҳҜд»–еҖ‘йӮЈеҖӢе№ҙд»ЈеҸҚеҸӣйқ’е№ҙзҡ„иҒ–經пјҢе°ұи®“жҲ‘еҖҹз”ЁйҖҷеҖӢеҗҚеӯ—дҫҶеҪўе®№йӮұеүӣеҒҘеҗ§гҖӮ |

|

|

|

|

| 634 |

|

2018-11-04 |

|

| ең°дёӢжғ…жңӘдәҶпјҢеӣ дҪ еӨӘж„ӣз”ҹе‘Ҫв”Җв”ҖзңҫдәәжҶ¶йӮұеүӣеҒҘз•ҷдёӢзҡ„и—қ術家иӮ–еғҸ |

| й—ңйҢҰйө¬иҝ‘жңҹеҸ—иЁӘпјҢд»–жғіиө·еҲқиӯҳйӮұеүӣеҒҘжҷӮзҡ„еҚ°иұЎгҖӮйӮұеүӣеҒҘзҝ’ж…ЈеңЁйӨҗжЎҢдёҠеҜ«еҠҮжң¬пјҢеҜ«еңЁзЁҝзҙҷиғҢйқўз©әзҷҪй Ғпјӣд»–жҜҸеҜ«е®ҢдёҖж®өжҲІпјҢжңғиҮӘе·ұйқңйқңжӘўиҰ–и‘—пјҢе…¶дёӯиӢҘжңүд»»дҪ•дёҖж®өи®“д»–жғіиө·дјјжӣҫзӣёиӯҳзҡ„еҪұиҰ–жҲІеҠҮжғ…еўғжҲ–з•«йқўпјҢжңғз«ӢеҲ»е°Үд№ӢжҸүжҲҗдёҖеңҳпјҢжЈ„иҖҢдёҚз”ЁпјӣжҜҸдёҖй Ғзҡ„еҠҮжң¬йғҪеҸҜд»Ҙжё…жҘҡзңӢиҰӢеүҚдёҖй Ғзҡ„еӯ—и·ЎпјҢд»–жҳҜйҖҷйәјз”ЁеҠӣең°еңЁжӣёеҜ«гҖӮ |

|

|

|

|

| 634 |

|

2018-11-07 |

|

| з•°иүІзҡ„йӣңеҝө |

| йӮұеүӣеҒҘз”ҹеүҚеҮәзүҲзҡ„е”ҜдёҖдёҖжң¬и©©йӣҶгҖҠдәЎеҰ»пјҢZпјҢе’ҢйӣңеҝөгҖӢд»ҘеҸҠе…¶д»–и©©дҪңпјҢйғҪеҫҲжё…жҘҡйҖҸйңІеҮәд»–зңӢеҫ…дәәдё–зҡ„иҰ–и§’пјҢжҳҜеңЁгҖҢйӯӮйӯ„йҮҚж–јиӮүиә«гҖҚзҡ„еүҚжҸҗдёҠеҶ·зңјзңӢеҫ…гҖҢд»ҘиӮүиә«иҷ•ж–јзҸҫдё–гҖҚпјҢд№ҹйӣЈе…ҚжүҖиҰӢзӣЎзҡҶйӣңеҝөпјҢеҚідҪҝдёҖиҲ¬дәәиҰ–д№ӢйҮҚеӨ§зҡ„жҖ§ж„ӣгҖҒз”ҹжӯ»зӯүиҰҒдәӢпјҢдәҰз„Ўйқһдәәз”ҹд№Ӣ平常經жӯ·пјӣеҫһйҖҷеҖӢи§’еәҰдҫҶзҗҶи§Јд»–зҡ„з·Ёе°ҺдҪңе“ҒпјҢжңүзӣёз•¶зЁӢеәҰзҡ„иІјеҗҲд№Ӣиҷ•пјҢжҜ”еҰӮзҫ…еҚЎгҖҒеҠүеӨ§д»»зӯүдәәйғҪжӣҫиӘӘйӮұеүӣеҒҘеңЁеүөдҪңдёҠзёҪжҳҜе°ҮжҖ§гҖҒжӯ»дәЎд№ғиҮідҝЎд»°иҰ–дҪңж—ҘеёёгҖӮ |

|

|

|

|

| 634 |

|

2018-11-10 |

|

| е“Ідәәе·ІйҒ пјҢеҚ»дјјйҒ дё”иҝ‘пјҢж—ўиҝ‘дё”йҒ в”Җв”Җзңҫдәәи«ҮйӮұеүӣеҒҘ |

| й—ңйҢҰйө¬еӣһжҶ¶пјҢ當е№ҙд№ҚзңӢйҮ‘зҮ•зҺІзҡ„иЎЁжј”жҷӮпјҢжҖҺйәјзңӢйғҪдёҚж»ҝж„ҸпјҢдҪҶйӮұеүӣеҒҘзңӢйҒҺйӮЈеҖӢйҸЎй ӯпјҢзЁұи®ҡйҮ‘зҮ•зҺІжј”еҫ—йқһеёёеҘҪпјҢиЎЁйҒ”еҮәд»–жғіиҰҒзҡ„жӣ–жҳ§жҖ§пјҢи®“й—ңйҢҰйө¬жҗһдёҚжҮӮйӮұж°ҸеҝғиЈЎеңЁжғід»ҖйәјгҖӮжңүдәӣжҲІпјҢйӮұеүӣеҒҘиҖҒе’Ңй—ңе°ҺиӘӘпјҡгҖҢдҪ жӢҚе®Ңе°ұжҳҺзҷҪдәҶгҖӮгҖҚйӮұеүӣеҒҘдҪңе“ҒдёӯжҙһеҜҹз”ҹе‘Ҫзҡ„зүҮж®өе’Ңжғ…ж„ҹзӢҖж…ӢпјҢжҺЎеҸ–ж—Ғи§ҖиҖ…зҡ„з«Ӣе ҙпјҢиӘӘдҫҶжё…жҳҺеҶ·еҶҪпјҢз„Ўй—ңйҒ“еҫ·пјҢе……ж»ҝжЁЎзіҠжҖ§гҖӮй—ңж–јз”ҹе‘ҪпјҢд»–зңӢеҫ—йҖҸеҫ№пјҢеҚ»иӘӘеҫ—жӣ–жҳ§пјҢйӮЈд»Ҫжӣ–жҳ§её¶дҫҶзҡ„жҳҜе°ҚдәәжҖ§зҡ„иҫҜиӯүжҖқиҖғгҖӮ |

|

|

|