дёҠдёҖеӣһгҖҗж”ҫжҳ иҒІйҹігҖ‘зі»еҲ—зҡ„гҖҢйҠҖ幕д№ӢеӨ–пјҢеҪұе»ід№ӢдёӯгҖҚе–®е…ғ當дёӯпјҢжҲ‘еҖ‘гҖҢеҫһиҒҪиҰӢй–Ӣе§ӢгҖҚпјҢжҰӮжӢ¬зӮәеӨ§е®¶д»Ӣзҙ№йӣ»еҪұиҒІйҹіжүҖжү®жј”зҡ„и§’иүІпјҢеӣ зӮәиҒІйҹіз§‘жҠҖйқ©е‘ҪжӣҙйЎҜеҜ«еҜҰпјҢеҸҚиҖҢиў«и§ҖзңҫеҝҪз•ҘгҖҒи©•и«–йҒәеҝҳзҡ„зӢҖжіҒгҖӮжң¬жңҹгҖҢеҷӘ/йҖ йҹізҡ„з•°жғідё–з•ҢгҖҚдёҖж–ҮпјҢе°ҮжӣҙйҖІдёҖжӯҘй—ңеҝғиҒІйҹідёӯзҡ„ж–ҮеҢ–иҲҮж”ҝжІ»гҖӮ

еҫһеҸ°дёҠеҸ°дёӢжү“жҲҗдёҖзүҮпјҢзңҫиҒІе–§еҳ©зҡ„жҳ”ж—ҘжҲІйҷўи«Үиө·пјӣеҶҚи«–еҸҠиҒІйҹіеҫ—д»ҘйҒ”жҲҗз„ЎжүҖдёҚеңЁпјҢеҰӮеҗҢеӮ¬зң иҲ¬йҒ”жҲҗиҰҸиЁ“зҡ„ж•ҲжһңгҖӮеҸҰд№ҹе°ҮжҺўиЁҺпјҢ當新жөӘжҪ®жҷӮжңҹзҡ„еүөдҪңиҖ…ж„ҸиӯҳеҲ°йҖҷзЁ®иҰҸиЁ“зҡ„ж•ҲжһңпјҢеҸҲиғҪз”ҹгҖҢйҖ гҖҚеҮәд»ҖйәјжЁЈзҡ„з•°иӯ°д№ӢиҒІпјҢйҖҸйҒҺйӣ»еҪұйҖІиЎҢгҖҢеҷӘгҖҚеҸҚе‘ўпјҹ

в–Қж—©жңҹйӣ»еҪұзҡ„зңҫиҒІе–§еҳ©

йӣ»еҪұз ”з©¶й•·д№…д»ҘдҫҶз”ұиҰ–иҰәи§Җй»һдё»е°ҺпјҢиҮӘ1960е№ҙд»Јд»ҘдҫҶиӢұзҫҺеӯёз•Ңзҡ„йӣ»еҪұз ”з©¶е»әеҲ¶пјҢеҸ—жӯҗйҷёжҖқжғіеҰӮзІҫзҘһеҲҶжһҗиҲҮеҫҢзөҗж§Ӣдё»зҫ©зҗҶи«–еҪұйҹҝпјҢеӣ жӯӨеӯёз•Ңз”ҹз”ўзҡ„йӣ»еҪұзҗҶи«–пјҢдё»иҰҒд»ҘиҰ–иҰә經驗еҒҡзӮәзҫҺеӯёзҗҶи«–зҡ„еҸғз…§еҹәзӨҺиҲҮеҲҮе…Ҙи·Ҝеҫ‘гҖӮдёҖзӣҙеҲ°1980е№ҙпјҢгҖҢиҒІйҹігҖҚеңЁйӣ»еҪұз ”з©¶й ҳеҹҹжүҚжңүдәҶзҚІеҫ—йҮҚиҰ–зҡ„еҘ‘ж©ҹгҖӮ

1980е№ҙз”ұз‘һе…ӢеҘ§ең–жӣјпјҲRick AltmanпјүеңЁгҖҠиҖ¶йӯҜжі•иӘһз ”з©¶гҖӢпјҲYale French StudiesпјүжңҹеҲҠ當дёӯиҰҸеҠғиҒІйҹізү№еҲҘе°ҲйЎҢпјҢжҢҮеҮәиҒҪиҰәж–ҮеҢ–е°Қйӣ»еҪұз ”з©¶зҡ„йҮҚиҰҒжҖ§гҖӮиҖҢд»–з ”з©¶зҡ„иҒҶиҒҪж§ӢжҲҗзҡ„зҫҺеӯёеҪўејҸиҲҮж–ҮеҢ–ж„Ҹзҫ©пјҢд№ҹ已經超и¶Ҡйӣ»еҪұзҡ„зҜ„з–ҮпјҢж¶үеҸҠжҠҖиЎ“еҜҰиёҗгҖҒжӯ·еҸІиҖғеҜҹгҖҒеӘ’й«”иҖғеҸӨеӯёзӯүи·Ёеӯёз§‘й ҳеҹҹгҖӮ

гҖҢж—©жңҹйӣ»еҪұзҡ„иҒІйҹіпјҢдёҚеҸӘжҳҜеңЁйҠҖ幕裡пјҢиҖҢжҳҜеңЁж”ҫжҳ з’°еўғдёӯгҖӮгҖҚжҸҗеҮәйҖҷеҖӢи§Җй»һзҡ„жҳҜйӣ»еҪұиҒІйҹіз ”究д№ӢзҲ¶зҡ„з‘һе…ӢпјҺеҘ§зү№жӣјпјҲRick AltmanпјүгҖӮд»–еңЁ1999е№ҙзҡ„йӣ»еҪұжңҹеҲҠгҖҠиҷ№иҶңгҖӢпјҲIrisпјүзҷјиЎЁзҡ„з ”з©¶и«–ж–ҮгҖҲйӣ»еҪұиҒІйҹізҡ„дёҖеҲҮгҖүпјҲ“Film Sound—All of It”пјүпјҢе°Үйӣ»еҪұиҰ–зӮәжҙ»еӢ•пјҢиҖҢйқһж–Үжң¬пјҢжҳҜдёҖзЁ®дёүз¶ӯжҖқиҖғзҡ„жҷӮз©әиҲҮеӨҡеҗ‘еәҰзҡ„ж–ҮеҢ–жЁЈиІҢгҖӮ

д»–иӘҚзӮәйӣ»еҪұзҡ„иҒІйҹіпјҢдёҚеҸӘйҷҗж–јеҫһйҠҖ幕зҷјеҮәзҡ„иҒІйҹҝпјҢиҖҢжҮү該延伸иҮіеҪұе»іиЈЎи§Җзңҫзҡ„еҸҚжҮүгҖҒж”ҫжҳ иЈқзҪ®зҡ„йӣңйҹіпјҢз”ҡиҮіжҲІйҷўеӨ–йқўзҡ„е»Је‘Ҡе®ЈеӮіиҒІгҖӮзңӢеҲ°йҖҷиЈЎпјҢйӣ»еҪұж„ӣеҘҪиҖ…еҖ‘жҮүи©Ій–Ӣе§ӢзҡәзңүпјҢеӣ зӮәйҡұиә«еңЁе®үйқңз„ЎиҒІзҡ„й»‘зӣ’еӯҗиЈЎпјҢе°ҲеҝғжҠ•е…Ҙзҷјдә®зҡ„йҠҖ幕пјҢжҳҜдҪңзӮәеҪұиҝ·еҖ‘зҡ„еҝ…йңҖпјҢзү№еҲҘжҳҜе°Қж–је‘ЁйҒӯеҝ…й ҲдҝқжҢҒиӮ…йқңпјҢиӢҘжҳҜеңЁж”ҫжҳ йҒҺзЁӢдёӯзӘёзӘёзӘЈзӘЈең°дәӨи«ҮгҖҒе–қжүӢжҗ–жқҜзҡ„еҶ°еЎҠж’һж“ҠиҒІпјҢйғҪжҳҜзңӢйӣ»еҪұжңқиҒ–е„ҖејҸиЈЎзө•дёҚеҸҜзҷјз”ҹзҰҒеҝҢгҖӮ

дёҚйҒҺпјҢеңЁйӣ»еҪұжҲҗзӮәеЁӣжЁӮе·ҘжҘӯй«”еҲ¶д№ӢеүҚпјҢеҪұе»ійӮ„жІ’жңүиЁӯиЁҲжҲҗи®“и§Җзңҫе°ҲжіЁеңЁжЎҶжЎҶиЈЎзңӢиӘӘж•…дәӢзҡ„еҪұеғҸпјҢж—©жңҹйӣ»еҪұзҡ„еҸ°дёӢеҸ°дёӢеҸҜиӘӘжү“жҲҗдёҖзүҮпјҢиҖҢдё”йҠҖ幕еӨ–зҡ„жҲІзўјжңүжҷӮжҜ”йҠҖ幕дёҠзҡ„жӣҙзІҫеҪ©гҖӮзңӢйҒҺйӣ»еҪұгҖҠж–°еӨ©е ӮжЁӮең’гҖӢпјҢжҮүи©ІиЁҳеҫ—иЈҸйқўжҲІйҷўиЈЎзҡ„и§ҖзңҫдёҚеҲҶз”·еҘіиҖҒе№јпјҢжңүдәә笑鬧иҝҪйҖҗпјҢжңүдәәе‘је‘јеӨ§зқЎпјҢйӮ„жңүдәәжү№и©•иЁҺи«–еҠҮжғ…пјҢдёҰжҜ«дёҚжҺ©йЈҫжғ…з·’пјҢж„ҹеӢ•иҷ•еӨ§е“ӯпјҢдёҚж»ҝжҷӮзҷјеҮәеҷ“иҒІпјҢиҲҲеҘ®жҷӮзӣЎжғ…жӯЎе‘јгҖӮ

еҘ§зү№жӣјеңЁж–Үз« дёӯжҸҗеҲ°зҫҺеңӢзҡ„дә”еҲҶйҢўйӣ»еҪұйҷўпјҢе°ұжҳҜйҖҷйәјзҶұ鬧жӯЎйЁ°гҖӮйӮЈжҷӮзҡ„и§Җзңҫзҡ„еҸғиҲҮдә’еӢ•еәҰй«ҳпјҢжңғиҮӘеӢ•и·ҹи‘—йҠҖ幕е”ұжӯҢпјҢпјҲеғҸйҮ‘йҰ¬еҘҮе№»еҪұеұ•жҷӮеё¶и‘—и§ҖзңҫдёҖиө·е”ұи·іпјҢйӣ–然еҫһе°ҸеҸ—е°ҲеҝғиҰҸиЁ“зҡ„жҲ‘еҖ‘йғҪд№–д№–еқҗи‘—пјүпјҢз”ҡиҮійӮ„еҸҜд»ҘиҮӘе·ұдәӮе…Ҙзҡ„жӯҢи©һпјҢж—©жңҹйӣ»еҪұзҡ„иҫҜеЈ«жңғзӣҙжҺҘиҲҮи§Җзңҫдә’еӢ•пјҢйӮ„жңүдёҖж—ҒдјҙеҘҸйӢјзҗҙеё«йӮҖи«ӢеӨ§е®¶е”ұе’ҢгҖӮ

й—ңж–јж—©жңҹйӣ»еҪұзҡ„經驗пјҢеҸҰдёҖдҪҚйӣ»еҪұз ”з©¶иҖ…ж№Ҝе§ҶпјҺз”ҳеҜ§пјҲTom GunningпјүпјҢе‘ҠиЁҙжҲ‘еҖ‘е…¶еҜҰ當еҲқзӣ§зұіиҖ¶е…„ејҹеңЁж”ҫжҳ йӣ»еҪұжҷӮпјҢдёҰжІ’жңүиҰҒз”Ёе®ғдҫҶиӘӘж•…дәӢпјҢиҖҢжҳҜеұ•зӨәж–°жҠҖиЎ“зөҰи§ҖзңҫзңӢпјҢйқўе°Қйқўеј•иө·дә’еӢ•иҲҮиЁҺи«–зҡ„пјҢеӣ жӯӨи§ҖзңҫжҳҜж—©жңҹйӣ»еҪұ經驗дёҚеҸҜжҲ–зјәзҡ„дёҖйғЁд»ҪгҖӮеӨ§е®¶жҮүи©ІйғҪиЁҳеҫ—жңҖж—©йӣ»еҪұж”ҫжҳ зҡ„ж•…дәӢпјҢжңҖжңүи¶ЈйӮЈдёҖж®өзҡ„дёҚе°ұжҳҜи§Җзңҫиў«зҒ«и»ҠйҖІз«ҷеҡҮеҫ—дёҖиҪҹиҖҢж•ЈеҘ”еҮәжҲІйҷўзҡ„иҒІйҹҝе—Һпјҹ

еҘ§зү№жӣјйҮҚиЁӘж—©жңҹйӣ»еҪұпјҢдёҚеҸӘз ”з©¶еҫһйҠҖ幕зҷјеҮәдҫҶзҡ„иҒІйҹіпјҢйӮ„е°Үж”ҫжҳ е»іиЈЎз’°еўғиЈЎзҡ„йӣңйҹіиҖғж…®йҖІеҺ»пјҢи®“жҲ‘еҖ‘йҮҚж–°жҖқиҖғйӣ»еҪұиҒІйҹізҡ„е®ҡзҫ©пјҢд№ҹжӢ“еҜ¬иҒІйҹіиҲҮиҒҪиҰәз ”з©¶зҡ„зҜ„з–ҮгҖӮд»ҘеҸ°зҒЈзҡ„ж—©жңҹйӣ»еҪұдҫҶиӘӘпјҢеҸ°иӘһзүҮжҷӮжңҹзӣӣиЎҢзҡ„жӯҢд»”жҲІйӣ»еҪұе°ұжҳҜжңҖдҪізҡ„иҒІйҹіз ”究зҜ„жң¬пјҢиҲҮеҘ§зү№жӣјиҖғеҜҹзҡ„йӣ»еҪұиҒІйҹіеҚҒеҲҶзӣёдјјпјҢеӣ жӯӨд»–зҡ„з ”з©¶д№ҹиғҪ幫еҠ©жҲ‘еҖ‘жҸҗеҮәе•ҸйЎҢпјҢдҫӢеҰӮпјҡгҖҢ當жҷӮи§ҖзңҫеңЁйқўе°ҚиһҚеҗҲжҲІжӣІзҡ„йӣ»еҪұеҪўејҸжҷӮпјҢз”ўз”ҹзӣёжҮүзҡ„жҺҘ收模ејҸзӮәдҪ•пјҹгҖҚгҖҢжҲІйҷўжҲ–жҲ¶еӨ–ж”ҫжҳ пјҢз’°еўғйҹіе°Қи§ҖеҪұ經驗зҡ„еҪұйҹҝпјҢеҸҰеӨ–йӮ„жңүиҫҜеЈ«зҡ„йўЁж јжңүдҪ•зү№ж®Ҡд№Ӣиҷ•пјҹгҖҚ

еңЁдёҚд№…еүҚеңӢ家йӣ»еҪұдёӯеҝғзҲІзҙҖеҝөеҸ°иӘһзүҮ60йҖұе№ҙжүҖиҲүиҫҰзҡ„еҪұеұ•пјҢе°ұжҳҜеёҢжңӣиғҪи®“жҢ‘жҲ°и§Җзңҫж—ўе®ҡзҡ„и§ҖеҪұ經驗пјҢдёҰдё”зӮәйҖҷиұҗеҜҢжңүеҠӣзҡ„йҹіеғҸж–Үжң¬жүҫеҲ°ж–°зҡ„ж„ҹеҸ—иҲҮи©®йҮӢж–№жі•гҖӮ

еҸҰдёҖдҪҚйҮҚиҰҒзҡ„иҒІйҹіз ”究иҖ…жҳҜжі•еңӢзҗҶ論家зұіжӯҮзҲҫпјҺи¬қжҳӮпјҲMichel ChionпјүпјҢи‘—дҪңгҖҠиҰ–иҒҪпјҡе№»иҰәзҡ„е»әж§ӢгҖӢпјҲAudio-Vision: Sound on ScreenпјүжҸҗеҮәзҡ„жҰӮеҝөеҸҜд»ҘдҪңзӮәж—©жңҹйӣ»еҪұйҹіеғҸ經驗зҡ„延伸гҖӮдёҖеҖӢжҳҜзҷјеұ•еҠ жӢҝеӨ§дҪңжӣІе®¶иҺ«з‘һпјҺйӣӘдҪӣпјҲMurray SchaferпјүжҸҗеҮәзҡ„иӨҮеҗҲеӯ—гҖҢиҒІжҷҜгҖҚпјҲsoundscapeпјүжҰӮеҝөпјҢд№ҹе°ұжҳҜиҒІйҹіиҲҮйўЁжҷҜпјҢйҖҷеҖӢе…·жңүз©әй–“ең°еҹҹжҖ§зҡ„жҰӮеҝөжіЁйҮҚз’°еўғзҡ„йҹіжЁӮжҖ§пјҢд»ҘеҸҠиҒІйҹізҡ„жӯ·еҸІиЁҳжҶ¶гҖӮи¬қжҳӮеҖҹжӯӨжӢ“еҜ¬йӣ»еҪұиҒІйҹіз ”究зҡ„зҜ„з–ҮпјҢдҫҶи«Үеҗ‘дҫҶжңҖдёҚеҸ—йҮҚиҰ–зҡ„з’°еўғйҹіпјҢзү№еҲҘжҳҜе…¶дёӯзҡ„еҷӘйҹігҖӮд№ӢеүҚжҸҗйҒҺпјҢз”ұж–јеҘҪиҗҠеЎўе·ҘжҘӯзҡ„й«”еҲ¶еҢ–зҡ„з·ҡжҖ§еүӘжҺҘеҺҹеүҮпјҢи®“и§Җзңҫе°ҲжіЁеңЁжғ…зҜҖзҷјеұ•пјҢйӣ»еҪұжҲҗдәҶиӘӘж•…дәӢзҡ„еӘ’д»ӢпјҢеҺҹжң¬иҝ·дәәзҡ„еҗ„зЁ®иҒІйҹҝпјҢйғҪйҖҖзӮәж•ҳдәӢзҡ„иј”еҠ©пјҢдёҰдё”дҫқз…§е°Қж•ҳдәӢжҲ–з•«йқўе№«еҠ©зҡ„йҮҚиҰҒзЁӢеәҰжҺ’еәҸзӮәе°ҚзҷҪгҖҒйҹіжЁӮгҖҒй…ҚжЁӮгҖҒйҹіж•ҲгҖӮеӣ жӯӨи¬қжҳӮжҢҮеҮәеҷӘйҹідёҖзӣҙжҳҜиҷ•еңЁжңҖйӮҠз·Јзҡ„дҪҚзҪ®пјҢжҳҜеңЁдё»жөҒж•ҳдәӢйӣ»еҪұзҡ„еҫҢиЈҪж··йҢ„жҷӮпјҢйҳІжӯўе№Іж“ҫе°ҚзҷҪжё…жҷ°зҡ„е‘ҲзҸҫиҖҢйңҖиҰҒжҠ‘еҲ¶зҡ„иҒІйҹігҖӮ

еҗҢжҷӮпјҢд»–д№ҹеҖҹжӯӨйҮҚж–°жҖқиҖғз•«еӨ–йҹізҡ„ж„Ҹзҫ©пјҢд»–иӘҚзӮәеҰӮжһңз•«йқўдёӯжІ’жңүеҮәзҸҫйўЁжҲ–жҳҜйіҘеҸ«е°ұиӘҚзӮәйӮЈжҳҜйқһеҠҮжғ…е…§зҡ„з•«еӨ–йҹіжҳҜеҫҲеҘҮжҖӘзҡ„гҖӮеҸҰеӨ–пјҢд»–д№ҹжҸҗеҲ°з’°еўғйҹіиЈЎз”ұеӘ’й«”еӮід»Ӣзҡ„иҒІйҹіпјҢдёҰзЁұд№ӢзӮәгҖҢе»Јж’ӯйҹігҖҚпјҲ“on the air sound”пјүпјҢжҢҮзҡ„жҳҜеңЁеҠҮжғ…е…§и§’иүІиҒҶиҒҪйҢ„йҹіжҲ–жҳҜе»Јж’ӯзҡ„йҹіжЁӮпјҢеј·иӘҝиӨҮиЈҪиҒІйҹіжң¬иә«зҡ„зү©иіӘзү№жҖ§пјҢиҖҢеӣ зӮәиҲҮзҷјеҮәиҒІйҹізҡ„еҪўй«”еҲҶйӣўпјҢжүҖд»ҘиғҪжҸҗдҫӣдёҚеҸ—иҰ–иҰәдҫҶжәҗйҷҗеҲ¶зҡ„ж„ҹеҸ—з®ЎйҒ“пјҢи·іи„«и§ҖзңӢд№ӢйҒ“йҒ”еҲ°зҸҫеҜҰзҡ„еҸҰдёҖзЁ®еҗ‘еәҰпјҢжҳҜйқһеҮқиҰ–з”ўз”ҹзҡ„иӘҚеҗҢжҲ–ж„үжӮ…гҖӮ

в–ҚиҒІйҹізҡ„иҰҸиЁ“

з”ұиҰ–иҰәж–ҮеҢ–дё»е°Һзҡ„иӘҚиӯҳи«–пјҢдёҚж–·й‘Ҫз ”гҖҢзңӢгҖҚзҡ„ж„Ҹзҫ©иҲҮж–№жі•пјҢиҖҢзјәд№Ҹе°Қе…¶д»–ж„ҹе®ҳзҡ„жҺўзҙўгҖӮеҫһгҖҢиҒҪгҖҚдҫҶиӘӘпјҢе…¶еҜҰд№ҹжңүи‘—е°ҚзӨҫжңғж–ҮеҢ–йҮҚиҰҒзҡ„еҪұйҹҝеҠӣгҖӮ

иҒІйҹіеҸІеӯёе®¶дё№е°јзҲҫпјҺиҺ«з‘һпјҲDaniel MoratпјүжҸҗеҮәгҖҢиҒҪиҰәйңёж¬ҠгҖҚпјҲauditory regimesпјүдёҖи©һпјҢиӘҚзӮәиҒІйҹіиӨҮиЈҪжҠҖиЎ“еҪўжҲҗзҡ„иҒҪиҰәж–ҮеҢ–пјҢиҲҮи§ҖзңӢз”ўз”ҹзҡ„ж–ҮеҢ–ж„Ҹзҫ©жңүи‘—зӣёеҗҢең°дҪҚзҡ„йҮҚиҰҒгҖӮеҸҰеӨ–пјҢзӨҫжңғеӯёиҲҮеҹҺеёӮеӯёз ”究еӯёиҖ…йәҘеҸҜпјҺжіўзҲҫи·ҹйӣ·иІқпјҺе…ӢпјҲMichael Bull , Les Backпјү еңЁе…ұеҗҢеҮәзүҲзҡ„гҖҠиҒҪиҰәж–ҮеҢ–и®Җжң¬гҖӢпјҲThe Auditory Culture Readerпјү дёҖжӣёдёӯжӣҙжҳҜжҳҺзўәжҢҮеҮәиҘҝж–№зҹҘиӯҳи«–иЈЎж №ж·ұи’Ӯеӣәзҡ„иҰ–иҰәеҒҸиҰӢпјҢеҝҪз•ҘдәҶзҸҫ代科жҠҖиЎқж“Ҡзҡ„дёҚеҸӘжҳҜи§ҖзңӢпјҢйӮ„жңүиҒҶиҒҪзҡ„еҖӢй«”гҖӮ

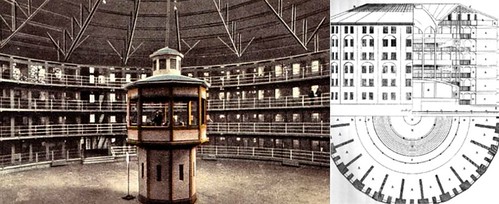

д»ҘзӣЈжҺ§ж©ҹеҲ¶дҫҶиӘӘпјҢеңЁйӮҠжІҒиЁӯиЁҲзҡ„е…ЁжҷҜзӣЈзҚ„иЈЎпјҢйҷӨдәҶеҸҜиҰӢзҡ„ж¬ҠеҠӣдёӯеҝғпјҢйӮ„жңүдҪҲж»ҝе»әзҜүзү©иЈЎзҡ„з®Ўз·ҡпјҢеғҸйҡ»йҡұиә«еңЁзүҶиЈЎзҡ„иҖіжңөпјҢзңӢдёҚиҰӢеҚ»жңүеј·еӨ§ж»ІйҖҸеҠӣиҒҪиҰәж„ҹзҹҘжӣҙиғҪи®“дәәз„ЎжүҖйҒҒйҖғгҖӮйӮ„жңүпјҢеҫһж•ҷе ӮиЈЎзҡ„е‘Ҡи§Је®ӨпјҢеҲ°еңӢ家йӣ»и©ұзӣЈиҒҪдҫҶзңӢпјҢиҒҪиҰәйғҪжҜ”иө·иҰ–иҰәй«”еҲ¶жӣҙжңүиғҪеҠӣеҹ·иЎҢз„ЎжүҖдёҚеңЁзҡ„иҰҸиЁ“иҲҮжҮІзҪ°гҖӮ

йҷӨжӯӨд№ӢеӨ–пјҢиіҲе…ӢпјҺйҳҝйҒ”еҲ©пјҲJacques AttaliпјүеңЁгҖҠеҷӘйҹі—йҹіжЁӮзҡ„ж”ҝ治經жҝҹеӯёгҖӢпјҲBruit: essai sur l’economie politique de la musiqueпјүпјҢеҫһж–ҮеҢ–ж„Ҹиӯҳзҡ„и§’еәҰпјҢзңӢйҹіжЁӮиҲҮж”ҝжІ»ж“ҚдҪңзҡ„й—ңдҝӮпјҢиҲүзҡ„дҫӢеӯҗжҳҜеёҢзү№еӢ’зҡ„и©ұпјҡгҖҢе°‘дәҶж“ҙйҹіеҷЁпјҢжҲ‘еҖ‘е°ұжІ’жңүиҫҰжі•еҫҒжңҚеҫ·еңӢдәҶгҖӮгҖҚзҙҚзІ№з”Ёж“ҙйҹіеҷЁдёҚж–·ж”ҫйҖҒиҸҜж јзҙҚзҡ„йҹіжЁӮпјҢе®ЈжҸҡеңӢ家ж„ҸиӯҳпјҢе®үе®ҡзӨҫжңғ秩еәҸпјҢйј“еӢ•зҫӨзңҫгҖӮ

в–Қж–°жөӘжҪ®зҡ„гҖҢеҷӘеҸҚгҖҚйӣңйҹі

и¶ҠжҳҜй«ҳеәҰиҰҸиЁ“иҲҮйҷҗеҲ¶иЈЎпјҢи¶ҠжҳҜжңғзҷјеҮәе°ҚжҠ—й«”еҲ¶зҡ„з•°иӯ°д№ӢиҒІгҖӮиҖҢж“ҫдәӮ秩еәҸзҡ„йӣңйҹіпјҢдәҰжҳҜй«”еҲ¶жҢ‘жҲ°зҡ„йӣ»еҪұеүөдҪңиҖ…當然дёҚжңғж”ҫйҒҺзҡ„иҒІйҹҝгҖӮ

еҰӮжӯҗжҙІж–°жөӘжҪ®зҡ„дҪңиҖ…пјҢдёҚжӯўеңЁеҪұеғҸдёҠеүөж–°еҪўејҸпјҢд№ҹйҖҸйҒҺиҒІйҹіж”№йқ©йӣ»еҪұзҡ„иЈҪдҪңеӮізөұпјҢеҜҰиёҗеҜ«еҜҰдё»зҫ©зҡ„зІҫзҘһгҖӮд»–еҖ‘еұҸжЈ„еҘҪиҗҠеЎўдҪҝз”Ёзҡ„еӨҡжҢҮеҗ‘зҡ„йәҘе…ӢйўЁиҲҮйҒёж“ҮжҖ§ж“ҙйҹіпјҢз”Ёе–®йҹійҒ“йәҘе…ӢйўЁйҢ„иЈҪз’°йқңйҹіпјҢдёҚеј·з ҙйҷҚдҪҺжҲ–ж¶ҲйҷӨйӣңйҹіпјҢиҖҢжҳҜдҝқз•ҷиҝҙйҹіиҲҮдәәиҲҮиҒІйҹіи·қйӣўе»әз«Ӣз©әй–“ж„ҹпјҢз”ЁиҒІйҹійӮ„еҺҹзү©иіӘзҸҫеҜҰгҖӮ

йҖҷиӮЎжөӘжҪ®жҢҒзәҢеҪұйҹҝжҲ°еҫҢдё–з•Ңеҗ„ең°зҡ„йӣ»еҪұзҫҺеӯёпјҢ1980е№ҙд»Јзҡ„еҸ°зҒЈж–°йӣ»еҪұеҸҜиӘӘжҳҜйҖҷиӮЎжөӘжҪ®ж•Јж’ӯзҡ„зЁ®еӯҗпјҢзӮәйҖҷжү№еҮәз”ҹж–јжҲ°еҫҢпјҢ經жӯ·еҸ°зҒЈзӨҫжңғиҪүеһӢпјҢжёҙжңӣйҮҚзҸҫж—Ҙеёёз”ҹжҙ»з¶“й©—зҡ„ж–°йҠіе°Һжј”еҖ‘жҸҗдҫӣеүөж–°йҖ”еҫ‘пјҢж–°йӣ»еҪұе°Һжј”зҡ„д»ЈиЎЁдҫҜеӯқиіўжӣҫиӘӘпјҡгҖҢжңүйҷҗеҲ¶жүҚжңғжңүеҸҚжҠ—гҖҚгҖӮйҖҷжү№е°Һжј”иҝҪжұӮиҮӘз”ұзҡ„еүөдҪңиЎЁйҒ”пјҢеҠӣжұӮзӘҒз ҙеңӢ家йӣ»еҪұж”ҝзӯ–дёӢзҡ„й«”еҲ¶еӮізөұпјҢй–Ӣеүөе…·жңүеҜҰй©—иҲҮжү№еҲӨзІҫзҘһзҡ„зҫҺеӯёеҪўејҸпјҢжӢҚеҮәй®®жҳҺеҜ«еҜҰпјҢе……ж»ҝз”ҹжҙ»жіҒе‘ізҡ„еҸ°зҒЈз¶“й©—гҖӮдҪҶжҳҜеӨҡж•ёдәәзҶҹзҹҘж–°йӣ»еҪұдҪңиҖ…ж“…й•·д»Ҙж·ұз„ҰйҸЎй ӯдҫҶиЎЁиҝ°е°Ӣеёёз”ҹжҙ»зҡ„жғ…ж„ҹзҙ°зҜҖпјҢдҪҶеҚ»ијғе°‘и«Үи«–иҒІйҹідҪңзӮәж–°йӣ»еҪұеҜ«еҜҰзҡ„зҫҺеӯёзӯ–з•ҘгҖӮ

еңЁж–°йӣ»еҪұйҒӢеӢ•д№ӢеүҚпјҢе№ҫд№ҺжүҖжңүзҡ„йӣ»еҪұйғҪжҺЎеҸ–дәӢеҫҢй…ҚйҹіпјҢй…Қйҹіе“ЎеӨҡжҳҜе»Јж’ӯиғҢжҷҜеҮәиә«пјҢеӯ—жӯЈи…”ең“пјҢжё…жҘҡе’¬еӯ—пјҢдҪҶеҫһж–°йӣ»еҪұй–Ӣе§Ӣе°Һжј”и®“жј”е“ЎиҮӘе·ұйҢ„иЈҪе°ҚзҷҪпјҢжөҒйңІж—ҘеёёеҸЈиӘһзҡ„иҮӘ然閒散гҖӮ

еҸҰеӨ–пјҢеҫһгҖҠжӮІжғ…еҹҺеёӮгҖӢй–Ӣе§ӢпјҢеҫҲе°‘жңүеҠҮжғ…еӨ–зҡ„й…ҚжЁӮпјҢжҲ–жҳҜз•«еӨ–йҹіиј”еҠ©дёҰеј·еҢ–и§’иүІжғ…з·’пјҢиҖҢжҳҜд»ҘиұҗеҜҢзҡ„з’°еўғйҹідҫҶе»әз«ӢйҹіжҷҜпјҢеӣ жӯӨеҗҢжӯҘйҢ„йҹійЎҜеҫ—йҮҚиҰҒпјҢеҸҜд»Ҙ收йӣҶжӢҚзүҮзҸҫе ҙз’°еўғиЈЎйҢ„дёӢзҡ„еҗ„зЁ®иҒІйҹҝгҖӮ

дҫҜеӯқиіўзҡ„гҖҠжӮІжғ…еҹҺеёӮгҖӢе…ЁзүҮжҺЎеҸ–еҗҢжӯҘйҢ„йҹізҡ„еҪұзүҮпјҢд»–зҡ„йҢ„йҹіеё«жқңзҜӨд№ӢеҫҢдҫҶз”Ёзҡ„е…ЁеҸ°зҒЈз¬¬дёҖеҘ—жӯЈиҰҸзҸҫе ҙеҗҢжӯҘйҢ„йҹіиЁӯеӮҷпјҢжӢҚзҡ„第дёҖйғЁзүҮе°ұжҳҜжҘҠеҫ·жҳҢгҖҠзүҜе¶әиЎ—е°‘е№ҙж®әдәәдәӢ件гҖӢпјҢзӮәйҖҷйғЁйӣ»еҪұиЁӯиЁҲеҮәзҙ°иҶ©иұҗеҜҢзҡ„иҒІйҹійўЁжҷҜпјҢд»–и·ҹиҒІйҹіиЁӯиЁҲеё«жқңзҜӨд№ӢпјҢйҖҸйҒҺеҗ„зЁ®еӘ’й«”иҒІйҹҝе»әз«Ӣз’°еўғйҹіпјҢдҫӢеҰӮпјҢд»Ҙ收йҹіж©ҹж’ӯе ұзҡ„ж”ҫжҰңеҗҚе–®дҪңзӮәйӣ»еҪұзҡ„й–Ӣе ҙиҲҮзөҗе°ҫпјҢжҳҜж•ҷиӮІй«”еҲ¶зҡ„иҒІйҹҝпјҢе–ҡиө·еҘҪе№ҫд»Јдәәе°Үйқ’жҳҘзҚ»зөҰиҒҜиҖғзҡ„иЁҳжҶ¶гҖӮйҷӨдәҶе»Јж’ӯиҲҮе”ұж©ҹж’ӯж”ҫзҡ„жөҒиЎҢжӯҢжӣІзҖ°жј«е…ЁзүҮпјҢеҸҰеӨ–йӮ„жңүиЎ—йҒ“дёҠзҡ„еқҰе…Ӣи»ҠиҲҮйҒ иҷ•зҡ„йЈӣж©ҹпјҢйҖҷдәӣиҒІйҹіж§ӢжҲҗд»–е°Қ1960е№ҙд»ЈеҸ°зҒЈз¶“й©—зҡ„иЁҳжҶ¶ж„ҹеҸ—гҖӮ

еңЁйҖҷд№ӢеүҚпјҢзҲІеҸ°зҒЈж–°йӣ»еҪұжҸӯй–ӢеәҸ幕зҡ„гҖҠе…үйҷ°зҡ„ж•…дәӢгҖӢпјҢйҖҷйғЁеӣӣж®өзҹӯзүҮйӣҶйҢҰ當дёӯпјҢи¬ӣиҝ°еҫһз«Ҙе№ҙгҖҒе°‘е№ҙгҖҒйқ’е№ҙеҲ°жҲҗе№ҙзҡ„ж•…дәӢпјҢд»ЈиЎЁеҫһ1960е№ҙеҲ°1980е№ҙзҡ„еҸ°зҒЈпјҢ第дёҖж®өйҷ¶еҫ·иҫ°зҡ„гҖҠе°ҸйҫҚй ӯгҖӢ裡收йҹіж©ҹжҳҜйҮҚиҰҒи§’иүІпјҢйҷӨдәҶжЁҷзӨәдёҚеҗҢзҡ„жҷӮд»ЈпјҢд№ҹжҡ—жҢҮзҸҫд»ЈеҢ–иҲҮеӮіж’ӯ科жҠҖе°Қж—Ҙеёёз”ҹжҙ»зҡ„д»Ӣе…ҘпјҢиҲҮдәәйҡӣй—ңдҝӮзҡ„еҪұйҹҝгҖӮ第дәҢж®өжҘҠеҫ·жҳҢзҡ„гҖҲжҢҮжңӣгҖүиЈЎеңӢдёӯз”ҹеҘідё»и§’зҡ„е§Ҡе§Ҡ用收йҹіж©ҹиҒҶиҒҪзҫҺеңӢжөҒиЎҢжЁӮпјҢдҪңзӮәйӮЈеҖӢжҷӮд»Јйқ’е°‘е№ҙзҡ„иҮӘжҲ‘иЎЁйҒ”пјҢд№ҹжҳҜдҪңиҖ…иЎЁзҸҫ1960е№ҙд»ЈзӨҫжңғзү№еҫөзҡ„жүӢжі•гҖӮ

еҸҰеӨ–пјҢеҸ—еҲ°еҸ°зҒЈж–°йӣ»еҪұеҪұйҹҝзҡ„дёӯеңӢе°Һжј”иіҲжЁҹжҹҜпјҢжӣҫиӘӘйҒҺжҘҠеҫ·жҳҢйӣ»еҪұиЈЎеЈ«е…өжү“йқ¶зҡ„иҒІйҹіпјҢи®“д»–иҒҜжғіеҲ°иҮӘе·ұжҲҗй•·з’°еўғиЈЎд№ҹжңүзӣёеҗҢзҡ„иӯҰеӮҷзӢҖж…ӢгҖӮеңЁд»–зҡ„зүҮеӯҗиЈЎпјҢжңүиЎЁеҫөжҷӮд»Јзҡ„з’°еўғиҒІйҹҝпјҢеҸҚжҮүж°‘й–“з”ҹжҙ»зҡ„зү©иіӘжўқ件пјҢдёҰдё”з”ЁдёҖзЁ®зІ—зіҷзҡ„ж–№ејҸиЎЁзҸҫеҜ«еҜҰпјҢзү№еҲҘжҳҜеңЁиҒІйҹізҡ„иҷ•зҗҶдёҠгҖӮ

當жҷӮзҡ„йҢ„йҹіеё«жһ—е°ҸеҮҢйӮ„еӣ зӮәз„Ўжі•жҺҘеҸ—йҖҷзЁ®гҖҢзІ—зіҷгҖҚиҰҒжұӮиҖҢз”ўз”ҹиЎқзӘҒпјҢеңЁеҫҢжңҹеҒҡиҒІйҹізҡ„жҷӮеҖҷпјҢиіҲжЁҹжҹҜиҰҒеҠ е…ҘеӨ§йҮҸиЎ—йҒ“зҡ„еҷӘйҹіиҲҮжөҒиЎҢйҹіжЁӮпјҢдёҰжҡҙйңІеҮәиҒІйҹізҡ„зү©иіӘзү№жҖ§гҖӮдҫӢеҰӮе°ҸжӯҰжҷғи•©зҡ„зёЈеҹҺиЎ—йҒ“ж•ЈдҪҲи‘—еҗ„зЁ®йӣңйҹіпјҢжңүй«ҳйҹіе–ҮеҸӯзҡ„ж”ҝд»Өе®Је°ҺгҖҒиЎ—й ӯе”ұеҚЎжӢүOKжөҒиЎҢжӣІгҖҲеҝғйӣЁгҖүпјҢйӮ„жңүжёҜзүҮгҖҠе–ӢиЎҖйӣҷйӣ„гҖӢиЈЎи‘үеҖ©ж–Үзҡ„жӯҢиҒІпјҢеӣ зӮә當жҷӮдёӯеңӢзӣңзүҲж”ҫжҳ VCDзӣӣиЎҢпјҢд»ҘеҸҠйқўиҮЁиҪүеһӢзҡ„еҹҺйҺ®еҲ°иҷ•йғҪжҳҜеҚЎжӢүOKиҲҮз§Ғдәәж”ҫжҳ йҷўпјҢеҫһйҖҷдәӣең°ж–№еӮіеҮәзҡ„иҒІйҹҝеңЁиЎ—дёҠеӣӣиҷ•жөҒз«„пјҢиҖҢйҖҷдәӣиҒҪиҰәж„ҹеҸ—пјҢжҳҜеүөдҪңиҖ…е°ҚзҸҫеҜҰзҡ„иЁҳжҶ¶пјҢд№ҹжҳҜеңЁеЈ“жҠ‘йҷҗеҲ¶д№ӢдёӢйҮӢж”ҫеҮәзҡ„зӨҫжңғжғ…з·’гҖӮеӣ жӯӨпјҢиҒІйҹіеҸҜд»ҘжҳҜзҙҖйҢ„зӨҫжңғзҸҫеҜҰзҡ„ж–№жі•пјҢжӣҙжҳҜеүөдҪңеҝғйқҲиЈЎжёҙжңӣиҮӘз”ұиҲҮзңҹеҜҰпјҢе°ҚжҠ—й«”еҲ¶иҰҸиЁ“зҡ„йҖ еҸҚйҖ”еҫ‘гҖӮпјҲеҫ…зәҢпјүв–

|

й—ңж–јдҪңиҖ…

зҺӢеҝөиӢұ

е°ұи®Җж–јеңӢз«Ӣеё«зҜ„еӨ§еӯёиӢұж–Үзі»еҚҡеЈ«зҸӯпјҢз•ўжҘӯи«–ж–Үд»Ҙеҗ„зЁ®еӘ’й«”дёӯзҡ„иҒІйҹізӮәдё»йЎҢпјҢж“”д»»гҖҠж”ҫжҳ йҖұе ұгҖӢзү№зҙ„ж’°зЁҝеӨҡе№ҙгҖӮ

|

|

в–Қ延伸й–ұи®Җ

598жңҹгҖҗеҪұиҝ·з§ҒжҲҝиІЁгҖ‘

|

|