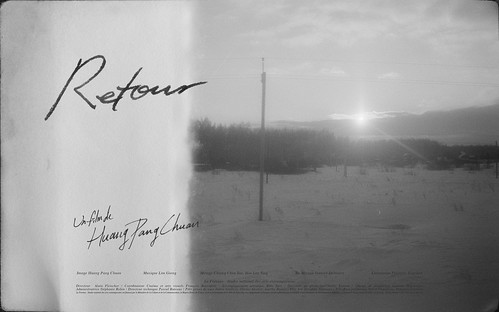

2018еҸ°зҒЈеңӢйҡӣзҙҖйҢ„зүҮеҪұеұ•ж”ҫжҳ зҡ„гҖҠеӣһзЁӢеҲ—и»ҠгҖӢпјҢжҳҜж—…жі•е°Һжј”й»ғйӮҰйҠ“зҡ„зҹӯзүҮдҪңе“ҒпјҢдёҚеғ…еңЁеҺ»е№ҙзҡ„й«ҳйӣ„йӣ»еҪұзҜҖжӢҝдёӢзҹӯзүҮ競иіҪеҸ°зҒЈзҚҺпјҢд№ҹеңЁд»Ҡе№ҙеҲқжі•еңӢе…ӢиҗҠи’ҷиІ»е®ҸзҹӯзүҮеҪұеұ•пјҲClermont-Ferrand International Short Film Festivalпјүзҡ„LaboеҜҰ驗競иіҪе–®е…ғеҘӘеҫ—йҰ–зҚҺгҖӮзҹӯзҹӯ20еҲҶйҗҳзҡ„еҪұзүҮпјҢжҳҜй»ғйӮҰйҠ“зӮә家ж—ҸеЎөе°Ғе·Ід№…зҡ„иЁҳжҶ¶пјҢеҜ«дёӢзҡ„дёҖе°ҒеҪұеғҸдҝЎгҖӮ

иҖҒиҲҠзҡ„зӣёзҙҷдёҠпјҢдёҖжўқеҗ‘йҒ 方延伸зҡ„йҗөи»ҢпјҢзӣЎй ӯжҳҜеҖҡи‘—еұұйӮҠзҡ„дёҖеә§е·Ҙе» пјҢдёҖеҖӢе№ҙиј•з”·еӯҗдҪҮз«ӢеңЁйҗөи»Ңд№Ӣй–“пјҢзңӢи‘—йҸЎй ӯвӢҜвӢҜгҖӮйҖҷжҳҜй»ғйӮҰйҠ“зҡ„зҘ–зҲ¶е№ҙиј•жҷӮеҖҷзҡ„з…§зүҮпјҢжҳҜд»–еңЁеҚіе°Үж•ҙдҝ®зҡ„иҖҒ家裡пјҢдёҖеҖӢиЈқж»ҝз…§зүҮиҲҮжӣёдҝЎзҡ„з®ұеӯҗдёӯжүҫеҲ°зҡ„гҖӮгҖҢжҲ‘жңғзҹҘйҒ“йӮЈејөз…§зүҮпјҢжҳҜеӣ зӮәе®ғзҡ„иғҢйқўжңүеҜ«1948е№ҙ8жңҲпјҢжҳҜд»–жңӢеҸӢйҖҒд»–зҡ„пјҢжҲ‘зңӢи‘—йӮЈејөз…§зүҮпјҢжҲ‘зҹҘйҒ“йӮЈзө•е°ҚжҳҜж•ҙз®ұз…§зүҮиЈЎзҡ„第дёҖејөз…§зүҮпјҢжҲ–еҸҜд»ҘиӘӘжҳҜжҲ‘еҖ‘家ж—ҸеҸҜд»ҘжүҫеҲ°зҡ„第дёҖејөз…§зүҮгҖӮгҖҚ

еңЁеҗҢдёҖеҖӢз®ұеӯҗиЈЎпјҢд»–д№ҹзҷјзҸҫзҘ–зҲ¶жҜҸеӨ©зӮәдәҶз·ҙеӯ—пјҢзҙҜз©ҚеҚҒеӨҡе№ҙзҡ„зӯҶиЁҳпјҢиЈЎй ӯе°ұжңүйҖҷйәје№ҫеӨ©пјҢд»–еӣһжҶ¶иө·дәҶе№ҙиј•жҷӮеҖҷзҡ„經жӯ·пјҢгҖҢжҲ‘еҖ‘еҫһдҫҶйғҪдёҚзҹҘйҒ“йҖҷдәӣж•…дәӢпјҢд»–жІ’жңүжҠҠйҖҷдәӣж•…дәӢе‘ҠиЁҙе…¶е®ғдәәпјҢжІ’жңүдәәзҹҘйҒ“пјҢеӣ зӮәйӮЈеҖӢе№ҙд»Ји¬ӣйҖҷдәӣдәӢйӮ„жҳҜжҜ”ијғж•Ҹж„ҹгҖӮгҖҚ

йҖҷдәӣеҫһжңӘиў«и¬ӣиҝ°зҡ„ж•…дәӢпјҢе°ұйҖҷжЁЈзүҪеј•и‘—й»ғйӮҰйҠ“иө°йҖІ70е№ҙеүҚзҡ„жӯ·еҸІгҖӮд»–еҫһйҖҷејөз…§зүҮзӮәиө·й»һпјҢзҙ°зҙ°жҺЁж•ІзҘ–зҲ¶жӣҫ經иө°йҒҺзҡ„и¶іи·ЎпјҢе°ҮзҘ–зҲ¶зҡ„ж—ҘиЁҳиҲҮжӣҫ經еҸЈиҝ°зҡ„經жӯ·пјҢеҠ дёҠ70е№ҙеҫҢиҮӘе·ұзҡ„зҢңжғіпјҢйҖІе…ҘзҘ–зҲ¶е°ҸеұӢиЈЎзҡ„з«Ҙе№ҙпјҢи·ҹи‘—д»–дёҖиө·жІҝи‘—йҗөи»Ңиө°йҖІеӨ§дәәзҡ„дё–з•ҢпјҢеҫһжҲ°еҫҢиҚ’ж¶јзҡ„еӨ§йҷёпјҢд№ҳиҲ№иёҸдёҠйҖҷеә§з•°еҹҹе°Ҹеі¶гҖӮ

жҲ–иЁұжҳҜзҘ–зҲ¶иә«иҷ•зҡ„жҷӮд»ЈйҒҺж–је·ЁеӨ§пјҢз„Ўи«–жҳҜйӮ„еңЁе»ЈжқұжҷӮйҒӯйҖўзҡ„дәҢж¬ЎеӨ§жҲ°пјҢеҸҲжҲ–иҖ…жҳҜйҡЁи»ҚиүҰдҫҶеҸ°еҫҢ1947е№ҙжүҖзҷјз”ҹзҡ„дәҢдәҢе…«дәӢ件пјҢе°Қж–јеӯҳжҙ»еңЁе…¶дёӯзҡ„еҖӢдәәпјҢе°ұеҪ·еҪҝиә«иҷ•иҝ·йң§дёҖиҲ¬пјҢж—ўзңӢдёҚжё…пјҢеҚ»д№ҹз„Ўжі•и„«йӣўгҖӮ

гҖҢжҲ‘иҰәеҫ—йӮЈеҖӢжҷӮд»Јзҡ„д»–пјҢжІ’жңүGoogle MapгҖҒжІ’жңүжүӢж©ҹпјҢд»–д№ҹдёҚзҹҘйҒ“йӮЈеҖӢдәӢжғ…еҸ«дәҢдәҢе…«пјҢжүҖд»ҘжҲ‘ж•…ж„ҸеҲӘйҷӨдәҶжҷӮй–“гҖҒең°й»һе’Ңжӯ·еҸІпјҢжҲ‘еҸӘжғіиҰҒйӮ„еҺҹд»–йӮЈеҖӢжҷӮеҖҷзҡ„зӢҖж…ӢгҖӮгҖҚдёҚз”ҳж–јеҸӘжҳҜжҢүең–зҙўй©Ҙзҡ„й»ғйӮҰйҠ“пјҢи©Ұең–еҫһйқһеёёеҖӢдәәзҡ„иҰ–и§’пјҢйӮ„еҺҹзҘ–зҲ¶жӣҫ經觸摸еҲ°зҡ„дёҖй»һжӯ·еҸІж®ҳйӨҳпјҢи®“и§Җзңҫеҫһз…§зүҮдёҖйҡ…йҖІе…ҘйҖҷеңҳиҝ·йң§иЈЎгҖӮжіӣй»ғж–‘й§Ғзҡ„иғҢжҷҜгҖҒдёҖеә§е°ҸеұӢзҡ„ијӘе»“гҖҒзҲҗзҒ«зҮғзҮ’зҡ„иҒІйҹігҖҒдёҚеҗҲиә«зҡ„иҘҜиЎ«гҖҒиёҸи‘—йӣӘзҡ„йһӢеұҘвӢҜвӢҜзҙ°зҜҖеҰӮеҗҢйҗөи·ҜдёҖиҲ¬е»¶й•·гҖҒејөз¶ІпјҢеҪұзүҮе°ұйҖҷжЁЈеңЁжі•иӘһ第дёүдәәзЁұгҖҢд»–гҖҚпјҲLuiпјүзҡ„ж—ҒзҷҪдёӯпјҢеӢҫеӢ’еҮәзҘ–зҲ¶зҡ„йқўиІҢгҖӮ

иҲҮзҘ–зҲ¶гҖҢд»–гҖҚзҡ„ж•…дәӢдәӨйҢҜе‘јжҮүзҡ„пјҢжҳҜеҪұзүҮеҸҰдёҖж®өж•ҳдәӢгҖҢжҲ‘гҖҚпјҲMoiпјүзҡ„ж•ҳдәӢгҖӮйӮЈжҳҜй»ғйӮҰйҠ“зӮәиҮӘе·ұиЁӯе®ҡзҡ„дёҖи¶ҹиҝ”й„үд№Ӣж—…гҖӮ

1988е№ҙеҮәз”ҹж–јй«ҳйӣ„зҡ„й»ғйӮҰйҠ“пјҢеңЁ4е№ҙеүҚиөҙжі•еңӢйҖІдҝ®гҖӮеҫҢдҫҶд»–её¶и‘—зҘ–зҲ¶зҡ„ж•…дәӢпјҢеҸғеҠ дҪҚеңЁйҮҢзҲҫзҡ„Le FresnoyеңӢ家當代и—қиЎ“е·ҘдҪңе®ӨпјҢдёҖеҖӢзӮәжңҹе…©е№ҙзҡ„еүөдҪңеҹ№иЁ“иЁҲеҠғпјҢд»–иӘӘпјҡгҖҢйӮЈиЈЎдёҚжҳҜеӮізөұзҡ„йӣ»еҪұеӯёж ЎпјҢдҪ иҰҒеҒҡж”қеҪұгҖҒиЈқзҪ®гҖҒйӣ•еЎ‘йғҪеҸҜд»ҘгҖҚгҖӮеңЁеӯёж ЎдёӯпјҢжҜҸдёҖе№ҙеңЁдёҚеҗҢиҖҒеё«зҡ„жҢҮе°ҺдёӢпјҢеӯёе“Ўеҝ…й Ҳе®ҢжҲҗдёҖйғЁдҪңе“ҒпјҢй»ғйӮҰйҠ“йҖІеҺ»зҡ„йӮЈдёҖе№ҙпјҢжҢҮе°ҺиҖҒеё«жӯЈеҘҪжҳҜеҢҲзүҷеҲ©йӣ»еҪұеӨ§её«иІқжӢүвҖ§еЎ”зҲҫпјҲBéla TarrпјүгҖӮеӣһжҶ¶иө·зҹӯзҹӯе№ҫж¬ЎдёҠиӘІз¶“й©—пјҢй»ғйӮҰйҠ“зЁұиІқжӢүвҖ§еЎ”зҲҫжҢҮе°Һеӯёз”ҹзҡ„ж–№ејҸгҖҢеҫҲhardcoreгҖҚпјҢи®“д»–еҚ°иұЎж·ұеҲ»гҖӮдҪҶе°Қж–јд»–зҡ„еүөдҪңиЁҲз•«пјҢиІқжӢүвҖ§еЎ”зҲҫеҸӘиӘӘгҖҢж–№еҗ‘е°ҚдәҶгҖҚпјҢе°ұжІ’еҶҚеӨҡиӘӘгҖӮйҖҷеҖӢе°Қзҡ„ж–№еҗ‘пјҢд№ҹжӯЈеҸҚжҳ и‘—й»ғйӮҰйҠ“жҖқиҖғйҖҷ件дҪңе“ҒеҪұеғҸеҪўејҸзҡ„жҲҗзҶҹеәҰгҖӮ

йҖҷи¶ҹиҝ”й„үж—…зЁӢпјҢй»ғйӮҰйҠ“дёҖеҖӢдәәеҫһжі•еңӢзҸҫеұ…ең°пјҢдёҖи·Ҝжҗӯд№ҳйҗөи·Ҝеҗ‘жқұпјҢ и·Ёи¶Ҡж•ҙеҖӢжӯҗдәһеӨ§йҷёпјҢи©Ұең–еӣһеҲ°д»–иҮӘе·ұзҡ„家й„үеҸ°зҒЈгҖӮж—…йҖ”дёӯпјҢд»–д»Ҙе№ҫеҸ°еҚҠж јзӣёж©ҹпјҢд»ҘеҸҠ250еҚ·гҖҒйҮҚйҒ”4е…¬ж–Өзҡ„еә•зүҮпјҢжӢҚдёӢжІҝйҖ”жүҖиҰӢзҡ„йўЁжҷҜгҖӮ

гҖҢеӣ зӮәжңүдәҶйӮЈејөз…§зүҮпјҢжүҖд»Ҙжғіз”ЁеҫҲеӨҡз…§зүҮеҺ»и¬ӣдёҖејөз…§зүҮгҖӮгҖҚй»ғйӮҰйҠ“еқҰжүҝпјҢдҪңе“Ғзҡ„еҪўејҸйқҲж„ҹдҫҶиҮӘжі•еңӢе°Һжј”Chris MarkerпјҢд»Ҙз…§зүҮз·Ёз№”ж•ҳдәӢзҡ„и‘—еҗҚзҹӯзүҮгҖҠе ӨгҖӢпјҲLa JetéeпјҢ1962пјүгҖӮд»–е°ҮзҘ–зҲ¶зҡ„ж•…дәӢиҲҮиҮӘе·ұзҡ„ж—…зЁӢдәӨйҢҜиһҚеҢҜпјҢеҰӮеҗҢгҖҠе ӨгҖӢдёҖиҲ¬пјҢжј«й•·и»ҠйҖ”иЈЎз©ҝжўӯеңЁзҸҫеҜҰгҖҒиЁҳжҶ¶иҲҮеӨўеўғзҡ„еҪұеғҸд№Ӣй–“гҖӮ

еҗ‘еӨ§её«дҪңе“ҒеҸ–經д№ӢйӨҳпјҢй»ғйӮҰйҠ“дәҰеңЁеҪўејҸдёҠе°ӢжұӮи®ҠеҢ–еүөж–°гҖӮд»–жңүж„Ҹиӯҳең°иӘҝж•ҙеҝ«й–ҖйҖҹеәҰпјҢи®“ж—…зЁӢдёӯиў«еҮқзөҗжҲҗзӮәй»‘зҷҪйқңз…§зҡ„зӘ—еӨ–йўЁжҷҜпјҢжҷӮиҖҢз„ЎжҜ”жё…жҷ°пјҢд»ҝдҪӣиғҪеӨ дёҖзӣҙзңӢеҲ°жңҖйҒҷйҒ зҡ„зӣЎй ӯпјҢжҷӮиҖҢеғ…иғҪзңӢеҲ°й»һй»һе…үдә®пјҢеӯӨзҚЁеҗҠжҺӣеңЁй»‘жҡ—д№ӢдёӯпјӣжңүжҷӮз…§зүҮеғҸе№»зҮҲзүҮиҲ¬дҪҮз•ҷзңјеүҚпјҢжңүжҷӮеҚ»еҸҲдёІйҖЈжҲҗзӮәеҰӮйӣ»еҪұиҲ¬зҡ„еӢ•ж…ӢеҪұеғҸпјҢеғҸеҲ—и»ҠдёҖиҲ¬зЁҚзёұиҖҢйҖқгҖӮ

гҖҢдёҖй–Ӣе§ӢжҳҜжғіеҒҡжҲҗй»ҳзүҮпјҢжғіеҒҡзңҹжӯЈзҡ„йӣ»еҪұгҖӮгҖҚгҖҠеӣһзЁӢеҲ—и»ҠгҖӢзҡ„еҺҹе§Ӣж§ӢжғіжҳҜеҒҡжҲҗдёҖеҖӢиЈқзҪ®пјҢд»–дҪҝз”ЁеҚҠж јж©ҹжӢҚж”қзҡ„еҺҹеӣ пјҢе°ұжҳҜеӣ зӮәзүҮе№…жёӣеҚҠзҡ„еә•зүҮжӯЈеҘҪе°ұжҳҜй»ҳзүҮжҷӮжңҹеә•зүҮзҡ„иҰҸж јпјҢй»ғйӮҰйҠ“иӘӘпјҡгҖҢжҲ‘жғіз”ЁиҶ её¶жҠҠжүҖжңүзҡ„еә•зүҮе…ЁйғЁй»Ҹиө·дҫҶпјҢ然еҫҢеҚ°жҲҗжӯЈзүҮпјҢе®ғе°ұжҳҜдёҖеҚ·зңҹжӯЈзҡ„иҶ еҚ·еҪұзүҮпјҢеҸҜд»ҘжҠ•еҪұж•ҙж®өж—…зЁӢгҖӮгҖҚ

е°Қд»–дҫҶиӘӘпјҢеҲ—и»ҠзӘ—жЎҶиЈЎжөҒеӢ•зҡ„йўЁжҷҜпјҢиҲҮеә•зүҮжҠ•еҪұжҷӮеҝ«йҖҹиҪүеӢ•зҡ„еҪұеғҸпјҢеӯҳеңЁи‘—жң¬иіӘдёҠзҡ„е…ұеҗҢй»һпјҢе®ғеҖ‘йғҪиҮӘжҷӮй–“дёӯиҖҢдҫҶпјҢйҡЁи‘—жҷӮй–“иҖҢйҖқгҖӮеҚідҫҝеҫҢдҫҶиЈқзҪ®дҪңе“ҒзӨҷ於經費無法еҜҰзҸҫпјҢдҪҶгҖҠеӣһзЁӢеҲ—и»ҠгҖӢд»ҚжҳҜдёҖи¶ҹеҫһйқңж…ӢеҲ°еӢ•ж…ӢпјҢз”ұз…§зүҮеҲ°йӣ»еҪұзҡ„ж—…зЁӢпјҢжҲ–иЁұйҖҷд№ҹжҳҜзӮәд»ҖйәјпјҢеҪұзүҮжңҖзөӮжңғзөҗжқҹеңЁдёҖж®өи¶…8йҮҗзұізҡ„еҪұзүҮпјҢдёҰдёҖзӣҙж”ҫжҳ еҲ°еә•зүҮз”ЁзӣЎзӮәжӯўгҖӮ

гҖҢжҲ‘еӨ§жҰӮзҹҘйҒ“е…үз·ҡпјҢдҪҶеә•зүҮз„Ўжі•й җжңҹжңғжӢҚеҲ°д»ҖйәјпјҢжүҖд»Ҙе°ұжІҝи·Ҝиө°пјҢжІҝи·ҜдәӮжҢүпјҢжҙ—еҮәдҫҶеҫҢзңӢжӢҚеҲ°д»ҖйәјеҶҚжҢ‘гҖҚпјҢеё¶и‘—еӨ§йҮҸеә•зүҮдёҠи·Ҝзҡ„й»ғйӮҰйҠ“пјҢд»ҘзӣҙиҰәзҡ„ж–№ејҸйҖІиЎҢжӢҚж”қпјҢеӣһдҫҶеҫҢеҶҚиҮӘиЎҢжІ–жҙ—гҖҒжҢ‘йҒёпјҢд»–йҷҗеҲ¶иҮӘе·ұиҰҒдҪҝз”ЁжңҖз°Ўе–®зҡ„ж–№ејҸпјҢд»Ҙж”қеҪұжүӢжі•дёӯжңҖз°Ўе–®зҡ„й»‘зҷҪгҖҒжҳҺжҡ—гҖҒж”ҫеӨ§зё®е°ҸзӯүжүӢжі•е‘ҲзҸҫеҪұеғҸпјҢиҖҢдёҚиҰҒз”ЁиЁұеӨҡж—Ғж”Ҝжң«зҜҖзҡ„зү№ж•ҲдҫҶи¬ӣж•…дәӢпјҢгҖҢзӣЎйҮҸз°Ўе–®е°ұз°Ўе–®гҖҚгҖӮжҷӮиҖҢйқҲе…үй–ғзҸҫзҡ„еҪұеғҸиҲҮж•ҳдәӢпјҢеҰӮжҳҺдҝЎзүҮиҲ¬зҡ„жүӢеҜ«еӯ—еҚЎпјҢжңүж©ҹиҖҢжүӢе·Ҙзҡ„иЈҪдҪңйҒҺзЁӢпјҢи®“гҖҠеӣһзЁӢеҲ—и»ҠгҖӢиҷ•иҷ•з•ҷдёӢй©ҡе–ңгҖӮ

гҖҠеӣһзЁӢеҲ—и»ҠгҖӢзҡ„иҒІйҹіпјҢд№ҹжҳҜеҪұеғҸд№ӢеӨ–йҮҚиҰҒзҡ„ж•ҳдәӢе…ғзҙ гҖӮж“”д»»й…ҚжЁӮиЈҪдҪңзҡ„жһ—еј·пјҢжҸҗдҫӣдәҶдёҚе°‘йҮҚиҰҒе»әиӯ°гҖӮгҖҢжҲ‘жңғе•Ҹеј·е“Ҙж„ҸиҰӢпјҢеӣ зӮәжҲ‘иҰәеҫ—йӣ»еҪұе’ҢйҹіжЁӮеҫҲжҺҘиҝ‘гҖӮгҖҚеғҸжҳҜжӢҚж”қеүҚпјҢжһ—еј·е°ұе»әиӯ°й»ғйӮҰйҠ“иҰҒйҢ„дёӢдёҖи·ҜдёҠеҗ„зЁ®дёҚеҗҢзҡ„иҒІйҹіпјӣеҸҲжҲ–иҖ…жҳҜеңЁеүӘжҺҘжҷӮпјҢе»әиӯ°еҸҜд»Ҙз”ЁдёҚеҗҢзҡ„иӘһиЁҖдҫҶеҚҖйҡ”жүҖ經йҒҺзҡ„дёҚеҗҢеңӢеўғгҖӮиҒІйҹідёҚеҸӘжҳҜиғҢжҷҜпјҢжңүзҡ„жҷӮеҖҷгҖҢз•«еӨ–йҹізҡ„еҠӣйҮҸжҜ”жӢҚеҲ°йӮЈеҖӢдәәйӮ„жңүеҠӣйҒ“гҖҚпјҢеғҸжҳҜеҪұзүҮдёӯж”ҫе…ҘдёҖж®ө被趕дёӢеҲ—и»Ҡзҡ„йқһиЈ”з”·дәәеӨ§е–ҠгҖҢзЁ®ж—Ҹжӯ§иҰ–гҖҚзҡ„иҒІйҹіпјҢйқһиЈ”з”·дәәжІ’жңүзҸҫиә«пјҢдҪҶд»–дёҚгҖҢжЁҷжә–гҖҚзҡ„жі•ж–Ү讓移民иҲҮж—ҸзҫӨе•ҸйЎҢдёҚиЁҖиҖҢе–»пјӣеҸҲжҲ–жҳҜй»ғйӮҰйҠ“д»Ҙеё¶жңүеҸЈйҹізҡ„жі•ж–ҮпјҢиҰӘиҮӘзӮәеҪұзүҮй…ҚдёҠж—ҒзҷҪпјҢд№ҹжҳҜеҲ»ж„ҸзӮәд№ӢгҖӮгҖҢжі•еңӢе°ҚжҲ‘дҫҶи¬ӣжҳҜеҖӢз•°еңӢпјҢжі•ж–Үи¬ӣеҫ—еҶҚжҖҺйәјзІҫзўәд№ҹдёҚжңғжҳҜжі•еңӢдәәгҖӮгҖҚиӘһиЁҖзҡ„йҡ”й–ЎпјҢжҳҜдҪ жҲ‘иә«д»Ҫиў«еҚҖеҲҘеҮәдҫҶжңҖжҳҺйЎҜзҡ„жЁҷиЁҳгҖӮй»ғйӮҰйҠ“иӘӘпјҡгҖҢжҲ‘жғіеҲ°жҲ‘зҘ–зҲ¶еүӣдҫҶпјҲеҸ°зҒЈпјүзҡ„жҷӮеҖҷдёҖе®ҡд№ҹжҳҜйҖҷжЁЈгҖӮгҖҚ

йҖҷи¶ҹжӯёй„үд№Ӣж—…пјҢжҷӮй–“жӯЈе·§ж’һдёҠжӯҗйҷёзҡ„ж–°е№ҙиҝ”й„үжҪ®пјҢеңЁеҪұеғҸиҲҮиҒІйҹідёӯпјҢж—ўжңүи‘—йҒҺе№ҙзҡ„ж¬Је–ңж„ҹпјҢд№ҹе……ж»ҝи‘—з•°й„үдәәзҡ„й„үж„ҒпјҢдёҰйҡЁи‘—иҲҮж•…й„үзҡ„и·қйӣўи¶ҠдҫҶи¶Ҡиҝ‘иҖҢзӣҠзҷјжҝғзғҲгҖӮеҪұзүҮжңҖзөӮ收жӯўеңЁи¶…8йҮҗзұіжӢҚдёӢзҡ„еҸ°зҒЈжө·еіҪпјҢеҮқиҰ–и‘—еҪјеІёзңӢдёҚиҰӢзҡ„家й„үгҖӮеҪұзүҮж—ҒзҷҪиӘӘеҫ—йҡұи«ұпјҢдҪҶй»ғйӮҰйҠ“и§ЈйҮӢпјҢе°ұеғҸ當е№ҙд»–зҡ„зҘ–зҲ¶дёҖжЁЈпјҢд»–зҡ„иә«д»Ҫеӣ зӮәзӣёйҡ”дёҖзүҮжө·иҖҢз„Ўжі•жӯёй„үпјҢгҖҢеӣ зӮәжҲ‘жҳҜеҸ°зҒЈдәәпјҢйҡ”и‘—йӮЈдёҖзүҮжө·пјҢжҲ‘еӣһдёҚдәҶ家гҖӮгҖҚ70еӨҡе№ҙеҫҢз«ҷеңЁе»Ҳй–Җжө·йӮҠзҡ„й»ғйӮҰйҠ“дәҰжҳҜеҰӮжӯӨгҖӮ

經жӯ·йҖҷи¶ҹз©ҝи¶ҠжӯҗдәһеӨ§йҷёзҡ„ж—…зЁӢпјҢе°Қй»ғйӮҰйҠ“иҖҢиЁҖжҳҜдёҖз”ҹйӣЈеҝҳзҡ„經жӯ·гҖӮеқҗи‘—жңҖдҫҝе®ңзҡ„з¶ зҡ®зҒ«и»ҠпјҢеӨ–й ӯжҳҜйӣ¶дёӢ40еәҰзҡ„иҘҝдјҜеҲ©дәһиҚ’еҺҹпјҢиҲҮдҫҶиҮӘдёҚеҗҢең°еҹҹгҖҒдёҚеҗҢзӣ®зҡ„ең°зҡ„дәәзӣёйҒҮпјҢй»ғйӮҰйҠ“зӣёз•¶дә«еҸ—е…¶дёӯзҡ„иҷ•иҷ•й©ҡе–ңпјҢгҖҢжҲ‘е–ңжӯЎж—…иЎҢпјҢе–ңжӯЎеҲқж¬ЎеҲ°дёҖеҖӢең°ж–№пјҢи·ҹдәә第дёҖж¬ЎдәӨи«Үзҡ„ж„ҹиҰәгҖӮгҖҚеғҸеңЁзҒ«и»ҠдёҠпјҢд»–иҲҮдёҖдҪҚжңүе…©еҖӢе°Ҹеӯ©зҡ„дәһеЎһжӢң然йқ’е№ҙзӣёйҒҮпјҢе…©дәәиӘһиЁҖдёҚйҖҡпјҢжҜ”жүӢз•«и…іиҒҠеӨ©жүҚзҹҘйҒ“пјҢд»–жӯЈиҰҒеҲ°еҢ—дә¬еҸғеҠ ең°дёӢжӢіж“ҠжҜ”иіҪпјҢиіәеҸ–500зҫҺйҮ‘зҡ„еҘ¶зІүйҢўпјҢдёҖи·ҜдёҠе°ұзңӢд»–еңЁи»Ҡе»Ӯиө°йҒ“иЈЎз·ҙжӢівӢҜвӢҜгҖӮж—…йҖ”жң¬иә«еҫҖеҫҖе°ұжҳҜдёҖйғЁйӣ»еҪұгҖӮ

и«ҮеҲ°жңӘдҫҶзҡ„иҰҸеҠғпјҢй»ғйӮҰйҠ“иӘӘд»–еңЁLe Fresnoy第дәҢе№ҙиҰҒе®ҢжҲҗзҡ„дҪңе“Ғ已經жӢҚж”қзөҗжқҹпјҢд»–йҖҸйңІдҪңе“ҒйӮ„жҳҜдёҖйғЁзҙҖйҢ„зүҮпјҢд»Қ然иҲҮеә•зүҮгҖҒиЁҳжҶ¶гҖҒж—…иЎҢзӯүдё»йЎҢжңүй—ңпјҢдҪҶд»–е°Үеҳ—и©ҰжҲӘ然дёҚеҗҢзҡ„еҪўејҸпјҢе‘ҲзҸҫд»–еңЁеҸ°зҒЈз’°еі¶д№Ӣж—…дёӯе°Қең°жҷҜиҲҮдәәзү©зҡ„иЁӘжҹҘпјҢд»ҘеҸҠдёҖе№ҙд№ӢеҫҢзҡ„еҶҚеәҰеӣһиЁӘгҖӮйӣ–然дҪңе“ҒжҢҒзәҢдҝқжҢҒе°Қ家й„үдәӢзү©зҡ„й—ңеҲҮпјҢдҪҶй»ғйӮҰйҠ“зҡ„дё»иҰҒжҙ»еӢ•иҲҮеүөдҪңиЁҲеҠғд»ҚжңғеңЁжӯҗжҙІйҖІиЎҢпјҢжҳҜеҗҰжңҹеҫ…жңӘдҫҶиғҪеӣһеҲ°еҸ°зҒЈпјҹе–ңжӯЎз§»еӢ•гҖҒд№ҹзҝ’ж…ЈдәҶ移еӢ•зҡ„й»ғйӮҰйҠ“笑дәҶдёҖ笑пјҢиЎЁзӨәе°Қе®ҡеұ…дҪ•иҷ•жІ’жңүд»ҖйәјеӨӘеӨҡе …жҢҒпјҢгҖҢиғҪжҙ»и‘—е°ұеҘҪдәҶгҖҚгҖӮв–

|